Cosa cantavano i riminesi per strada nel XIV secolo? 176 frammenti di spartito ritrovati in un manoscritto ci aiutano a scoprirlo. Ne abbiamo parlato col prof. Francesco Zimei, curatore del progetto e massimo esperto di Ars nova in Italia

Cos’ha spinto un monaco del ‘400 a usare decine di pergamene di vecchi spartiti musicali per sistemare un manoscritto dell’antico Monastero di San Gaudenzo a Rimini? Forse si è trattato di un gesto comune a quel tempo, un po’ come l’uso che facciamo oggi dei vecchi quotidiani per i nostri traslochi. Forse di un personaggio eccentrico amante della cultura. Di certo è a lui e alla sua simpatica ‘follia’ che dobbiamo uno dei più importanti ritrovamenti fatti in Romagna negli ultimi anni. È infatti un intero canzoniere della fine del ‘300, con musica di ballate e madrigali risalenti all’ars nova (il genere musicale che nel ‘400 si evolve rispetto alla musica antica), quello che è stato recuperato dal team di studiosi e restauratori capitanato dal professor Francesco Zimei, tra i massimi esperti di ars nova in Italia.

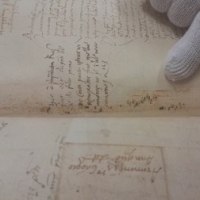

Cuore del ritrovamento è l’Archivio di Stato di Rimini, sede dei manoscritti, ben ventiquattro grossi volumi che riportano parte della storia economica del Monastero di San Gaudenzo, come racconta Gianluca Braschi, direttore dell’Archivio, tra i principali fautori del progetto. Oltre ai conti delle spese del convento, i libri contengono simpatiche curiosità, come l’elenco delle mucche di proprietà, elencate una per una col proprio nome, dall’ ‘Addurmenteda’ alla ‘Culona’, il che testimonia simpaticamente anche lo stretto legame che c’era all’epoca con gli animali. Quelle pergamene non servivano più e quel monaco ne ha ricavato delle striscioline che ha poi usato per fissare i fascicoli dei volumi. Quale l’intuizione degli studiosi? “Che le striscette avrebbero potuto restituire il manoscritto originale: si è capito che si trattava di un intero canzoniere di ars nova del Trecento.”

Ed ecco entrare in scena il professor Francesco Zimei. Tutto nasce da una telefonata di Giacomo Baroccio, tra i più grandi esperti di musica antica in Italia, che si imbatte in questo registro di canoni a Rimini e passa la palla al collega: “Francesco, questa è roba tua, mi dice”, racconta Zimei, “il problema è che è tutto incollato al volume”. Zimei inizia a frequentare l’Archivio a Rimini e trova che le striscioline di pergamena sono ben 176 e che rimontate in pezzi “avrebbero restituito un codice del ‘300 in ambito riminese e Malatestiano”. Il professore comincia pazientemente a chiedere un intervento al Ministero della Cultura, con una corrispondenza che dura ben 5 anni. Finalmente dal MiC decidono di affidare il lavoro all’ICPAL (Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro) e durante l’epoca Covid il manoscritto arriva a Roma dove inizia il restauro che oggi ci restituisce l’opera come doveva essere al tempo.

Tra gli inediti ritrovati, emergono anche ballate di Franco Sacchetti e probabilmente di Nicolò Preposto, ma anche opere dell’ars nova fiorentina, che testimoniano uno stretto legame tra gli ambienti toscani e quelli malatestiani. Tra alcuni mesi vedrà la pubblicazione un volume con tutte le opere ritrovate, a cura proprio di Francesco Zimei e di Giacomo Pirani, all’interno del progetto ‘Laudare’ dell’European Research Council.

Professor Zimei, perché è così unica questa scoperta?

“Perché ci restituisce la musica e, possiamo dire, il soundscape della corte malatestiana tra la fine del ‘300 e i primi decenni del ‘400. Fino ad ora qualcosa di totalmente inedito rispetto all'area riminese e, in generale, a tutta la Romagna”.

Quindi apre anche delle possibilità nuove. Quali?

“Certo, intanto alla restituzione anche sonora di questo repertorio. La musica pubblicata deve poi essere eseguita, suonata, perché altrimenti non serve. E la seconda cosa è aprire anche la possibilità di andare oltre e cercare nuove fonti, perché la Romagna è stata una delle aree rifondative dell'ars nova italiana. Qui sono venuti tutti i principali protagonisti dell'epoca veramente aurorale dell'ars nova, i primi decenni del ‘300. C’è un periodo che merita di essere riscoperto”.

Cos’è che l’ha emozionata di più di questa scoperta?

“Il fatto stesso che esistesse un codice di questo tipo. Poi ognuno degli inediti ovviamente ha una storia a sé. Io alcuni li ho identificati perché erano noti solo nella forma testuale, non se ne conosceva l'intonazione, la melodia, ma in altri casi ancora ci sono degli inediti che hanno bisogno di un autore, quindi la ricerca continua, ma potrebbe continuare per molti anni, forse anche 20, speriamo che tanti altri studiosi si uniscano a noi nello scavare, nel carotare il territorio e tirar fuori altri documenti”.

Questa scoperta si inserisce anche all’interno del suo progetto ‘Laudare’, che ha molto a cuore la cultura popolare.

“Eh, certo, perché noi oggi per una vecchia abitudine romantica pensiamo di fare la storia soltanto guardando ai casati, alle corti, alle grandi città. Non abbiamo capito che bisogna guardare l'Italia dove cambia il dialetto ogni 10 km, dove cambia la gastronomia e ogni cosa. Dobbiamo guardare al popolo e vedere quello che veniva prodotto nelle corti quando aveva una circolazione popolare. I ‘cantasi’ (da cantarsi come: rimandi, all’interno degli spartiti, a canti già conosciuti, ndr), come quelli scritti nelle laude, ce lo dicono, ci dicono che dei testi che noi oggi conosciamo solo a livello poetico, senza musica, in realtà erano conosciuti dalla gente, che li cantava. Erano una sorta di Hit Parade del XIV secolo. Quindi una brillante cartina di tornasole per capire quali erano i veri gusti della gente. Non quello che magari si cantava per le dieci persone che stavano davanti al principe, ma quello che si cantava per strada”.

Come se lo immagina questo monaco riminese che ha involontariamente ispirato questa scoperta?

“Ah, uno sicuramente preso da un sacro furore. Doveva restaurare questi fogli che probabilmente si stavano lacerando. Ha pensato bene di fare a fettine un manoscritto e incollarlo, e poi tirare bene quella legatura che però stava cedendo. Oggi noi, recuperando il codice, abbiamo anche salvato il manoscritto che l'ospitava”.

Alessandro Caprio