Sanità e campanili? No, grazie, abbiamo già dato

Persino il capogruppo in consiglio comunale della Lega, Marzio Pecci, esponente di un partito che dipende totalmente dalla direzione forlivese di Jacopo Morrone, ha sentito il bisogno di prendere carta e penna per proclamare che “L’eccellenza del reparto di oncologia è stata costruita in anni di incessante lavoro con il sacrificio di tanti operatori sanitari ed oggi non può essere cancellata con un tratto di penna a favore di Forlì”.

Pecci sposa senza colpo ferire le posizioni espresse dall’ex sindaco di Rimini ed ex primario di oncologia Alberto Ravaioli che in un articolo ha evidenziato le nubi grigie che si starebbero abbattendo sulla sanità riminese. Ravaioli ha sostenuto tesi che sembrano piacere molto ad una certa area del centrodestra, Prima di Pecci anche i capogruppo in consiglio regionale Tommaso Foti aveva presentato un’interrogazione mostrandosi preoccupato per i destini della sanità, tutti a favore di Forlì e Ravenna e a scapito di Rimini.

Cosa aveva detto Ravaioli? Ravaioli aveva letto le “Linee di indirizzo per la riorganizzazione ospedaliera” della Ausl Romagna ed aveva scoperto che la chirurgia oncologica avrebbe trovato la sua sede preminente a Forlì, mentre a Rimini restava la specializzazione in chirurgia pediatrica. L’ex primario, peraltro di origine forlivese, prevedeva inorridito un “flusso di pazienti che andranno a farsi operare a Forlì”.

Senza entrare nel merito delle linee dell’Ausl (tutto può essere migliorabile e meglio adattabile alla situazione), quel che lascia perplessi è l’assunzione della logica di campanile come criterio per giudicare la bontà o meno di un piano sanitario. Senza essere medici e chirurghi, ciascuno di noi capisce che la sua salute è in buone mani quando ad intervenire è un professionista che ha accumulato esperienza e dispone delle più moderne tecnologie. Dove si trovi la sala operatoria, lo interessa molto meno. Creare dei poli specializzati significa incrementare questi luoghi dove, grazie a tecnologie e professionalità, si interviene con maggiore competenza. Ma a Forlì? Ma a Ravenna? Certo anche a Forlì e anche a Ravenna. Ai cittadini pazienti interessa poco dover fare un percorso di cinquanta chilometri se il risultato è una maggiore sicurezza per la propria salute. Andare in auto da Rimini a Forlì, ci si impiega molto meno che passare da un punto all’altro di Milano. I cittadini questo lo sanno benissimo, e già si muovono, grazie alla libertà di scelta, per andare a farsi curare dove si sentono più garantiti. Non è immaginabile che nel terzo millennio sia ancora questa ottusa logica di campanile (alla quale corrispondo spesso interessi corporativi) a governare le scelte politiche e amministrative.

Eppure l’ex sindaco di Rimini un esempio di dove porta questa logica ce l’ha sotto gli occhi, visto che le relative scelte sono state compiute sotto il suo mandato. Nella provincia di Rimini abbiamo due palacongressi, uno a Riccione e uno a Rimini. Ed entrambi stanno faticando per la propria sopravvivenza, con pesante carico finanziario sulle spalle dei contribuenti. Alla logica dei doppioni in omaggio alle logiche di campanile Rimini ha già pagato il suo tributo. Non c’è bisogna di fare altri danni.

5 settembre

Rogo di rifiuti a Coriano | Bambine riconoscono il maniaco | Successo per la Festa de' Borg

Il reportage poetico di una storia d'amore e di miniera

Un duro e realistico reportage scritto con il linguaggio proprio di un raffinato animo poetico. Non è un romanzo, non è nemmeno un saggio il libro di Maria Gabriella Bortot dedicato all’avventura sponsale dei suoi genitori. È piuttosto un reportage poetico, il racconto di chi ha visto e udito, una narrazione che sgorga decenni dopo dai vortici mai sopiti della memoria. Ha perfettamente ragione Rosita Copioli nel sostenere che spesso i racconti intrecciati con sapienza dalla Bortot assomigliano al miglior cinema realista degli anni Cinquanta; nello stesso tempo Copioli riconosce che “In ogni passo di questo libro denso, realistico e ispirato, fatto di molti strati pur nella sua unitarietà, c’è l’impronta della parola biblica, delle simbologie radicali che scandiscono la storia cristiana, rifacendone costantemente un evento cosmico dentro le più umili tracce quotidiane”.

In questo rimando reciproco di realismo e poetica biblica sta il cuore di Carbone e diamante. Una fede nuziale per due, fresco di stampa da Il Ponte. È la storia di Carlo e Ada, due emigrati italiani nel Belgio del dopoguerra che offriva una vita di miseria e abbruttente fatica nelle viscere della terra in cambio di un po' di carbone per la patria d'origine. Carlo e Ada non sono due nomi di fantasia, sono i genitori di Maria Gabriella Bortot, meglio conosciuta con “suor” davanti al nome. Dal 1970 appartiene alle Francescane Missionarie di Cristo (Rimini, S.Onofrio) delle quali è stata madre generale per due mandati. Suor Maria Gabriella coltivava da anni il desiderio di riportare sulla pagina scritta i ricordi che le affollavano l’anima. Non le interessava il reportage sociologico sull’epopea dei migranti italiani nelle miniere di carbone del Belgio. Le interessava piuttosto riportare in primo piano le vicende umane di Carlo e Ada. Lo ha chiarito nell’incontro di presentazione del libro, giorni fa nella Sala del Giudizio dei Musei comunali: “Il libro è un dono che ho voluto fare alla Chiesa e a tutta l’umanità. Volevo testimoniare cos’è una famiglia cristiana”.

Non si immagini che il libro segua pertanto un itinerario apologetico dove i fatti narrati sono immediatamente seguiti da una conseguente morale da inculcare; no, il libro conserva in ogni pagina il sapore del racconto poetico, fedele alla realtà dei fatti e fedele al Mistero che con questi fatti è indissolubilmente intrecciato. Non sarebbe un bravo cronista, e nemmeno un bravo romanziere, quello che censurasse una parte della realtà così come si presenta ai suoi occhi. E Bortot non censura niente, tutto tiene insieme, i fatti e il Mistero che li sostiene. Quella di Carlo e Ada non è una storia eccezionale - ci suggerisce – ma una storia grande sì, perché una storia vera, nel senso di autenticamente umana. L’ambiente è appunto quello del Belgio dell’immediato dopoguerra dove altri europei – italiani e polacchi soprattutto – sono andati a conquistare il pezzo di pane. La storia è di due giovani delle montagne bellunesi talmente poveri che quando si sono sposati solo per lei c’era la fede nuziale da mettere al dito.

“Dio lo aveva creato uomo e l’uomo lo aveva reso talpa”, scrive con stupenda efficacia Maria Gabriella di suo padre. Quel mondo scomparso della miniera con tutti i particolari ricordati con i nomi del dialetto locale, quelle storie di emigrazione e di integrazione nel paese ospitante (la lunga teoria dei nomi di Baldovino e Fabiola imparata a memoria “perché loro ci hanno accolto nella loro terra”), quel sudore umano così capace di costruire futuro ben oltre l’abbruttimento momentaneo; queste e molte altre immagini ci restituisce la brillante scrittura di Maria Gabriella.

Il suo è un racconto a lieto fine, quale non si è più abituati a leggere: il carbone, nero e sporco, diventa diamante luminoso e brillante. Così accade nella natura. E accade anche in questa storia. Come osserva monsignor Francesco Lambiasi nella Prefazione, siamo di fronte ad un inno alla tenerezza. Non è sbagliato pensare che solo la tenerezza di Dio può trasformare il carbone in diamante.

29 agosto

Terremoto e polemiche | Cannabis, 17 piantine in appartamento | Tredicenne in coma etilico

27 agosto

Terremoto, il giorno di Mattarella | Investitori straanieri per le ex colonie | Nuova questura, Damerini dichiarato fallito

26 agosto

Terremoto, 215 persone estratte vive dalle macerie | Rimini a rischio | Scatta la solidarietà

Meeting 2016. Nel segno di Madre Teresa

Come ventinove anni fa, il Meeting si è chiuso nel nome di Madre Teresa di Calcutta. Con una differenza fondamentale. Nel 1987 c’era proprio lei, la piccola suora con il sari bianco bordato di righe blu e con l’espressivo volto solcato da mille rughe. Oggi sul palco del Meeting c’erano invece tre testimoni privilegiati dell’avventura umana della religiosa ricca di amore per Gesù e i poveri, che papa Francesco il 4 settembre dichiarerà santa nell’anno giubilare della Misericordia. Questi testimoni sono padre Brian Kolodiejchuk, Postulatore della causa di canonizzazione di Madre Teresa; Marcilio Haddad Andrino, ingegnere brasiliano, l’uoo miracolato da Madre Teresa, e suor Serena. Missionaria della Carità, che nel 1987 aveva accompagnato la Madre a Rimini. Ma non si è parlato di lei solo nell’incontro finale; in fiera per tutti i sette giorni è stata allestita una mostra che ha raccontato la vita e l’opera della suora di origine albanese e presentati anche alcuni dei suoi oggetti personali come il sari o il certificato del Nobel per la pace.

Padre Kolodiejchuk ha esordito raccontando che nella sua vita per due volte ha sperimentato in modo sensibile la misericordia di Dio: la prima volta quando all’età di quattordici mesi è stato adottato e quindi ha trovato una famiglia; la seconda volta quando nel 1977 ha incontrato per la prima volta Madre Teresa che esplicitamente lo ha chiamato a 21 anni a far parte della congregazione del Missionari della Carità. La sorte, anzi, la provvidenza ha poi voluto che fosse lui il postulatore della causa. Una circostanza, ha spiegato, che gli ha permesso di conoscere la santa ancor meglio di quando la frequentava in vita.

Padre Brian ha voluto sottolineare due aspetti. Madre Teresa è stata una donna cosciente della propria povertà e miseria e quindi bisognosa di misericordia. Questa coscienza le ha permesso di concedere misericordia agli altri e di non scandalizzarsi dei loro peccati. Il secondo aspetto è il famoso tema dell’oscurità della fede, emerso proprio nel corso del processo di canonizzazione, esaminando i suoi scritti. Dopo aver vissuto esperienze di gioiosa unione, Madre Teresa per lungo tempo si è sentita respinta da Gesù, fino al limite del dubbio di fede. L’esperienza dell’oscurità l’ha costretta a dipendere dalla misericordia, fino a capire che Gesù le dava l’opportunità di condividere una piccola parte del suo dolore sulla terra.

Incredibile – è proprio il caso di utilizzare questa abusata espressione – il racconto dell’ingegner Andrino. Dopo aver risolto in gioventù, grazie a un trapianto, il problema di un rene, nel 2008, quando ha trovato il lavoro ed è in procinto di sposarsi, comincia ad accusare gravi sintomi. Ha le convulsioni, perde l’equilibrio, vede doppio. Vengono consultati diversi medici, anche un illustre neurologo, ma nessuno sa trovare una spiegazione. La malattia si aggrava, Andrino è paralizzato nella parte sinistra. Intanto lui e la moglie cominciano a chiedere il miracolo a Madre Teresa, e continuano a farlo anche quando tutto sembra perduto, certi che ci sarà una risposta. Finalmente un giovane medico riesce a fare la diagnosi esatta: c’è un’infezione, otto ascessi cerebrali. Si manifesta, come conseguenza, anche una idrocefalia. Deve essere operato, anche se con scarse speranze. Ma non andrà mai sotto i ferri: gradualmente, e in maniera inspiegabile per i medici, la situazione torna alla normalità. Andrino avrebbe voluto dei figli, ma i medici gli dicono che, vista la quantità di farmaci entrata nel suo corpo, sarà impossibile. Le analisi confermano che ha solo l’uno per cento di possibilità di diventare padre. Eppure sua moglie rimane incinta una prima volta, e poi anche una seconda. “Madre Teresa mi ha ridato la vita tre volte”.

Suor Serena racconta la sua vocazione sbocciata dall’aver letto di Madre Teresa sui giornali. Ne parla semplicemente come “una persona a cui ho voluto bene”. La prima volta la incontra a Londra dove era andata a imparare l’inglese e inspiegabilmente parlando con lei si accorge che la capisce, mentre in comunità faceva fatica a seguire le conversazioni. “Perché io ti parlo in modo semplice come Gesù”, le dice. E lei conferma: “Parlava come Gesù e perdonava come Gesù”. Ricorda cosa le disse dopo averla vista siglar distrattamente alcuni documenti burocratici: “Cerca di fare di ogni tia firma un atto d’amore”. È stata testimone delle relazioni di Madre Teresa con Giovanni Paolo II. Il santo pontefice le diceva: “Tu devi andare dove io non posso andare”. Conclude dicendo di sentirsi una figlia speciale e prediletta, aggiungendo che comunque tutti per lei erano speciali e prediletti.

L’incontro di conclude con il video della visita del 1987: Madre Teresa conclude il suo intervento con l’invito a recitare un’Ave Maria, oggi dedicataalle vittime del terremoto.

Il Meeting 2017 su una frase del Faust di Goethe

“Per noi questo Meeting è stata una bellissima esperienza e spero che anche voi vi siate trovati bene”. Con queste parole rivolte ai giornalisti, ha iniziato il suo intervento, alla conferenza stampa conclusiva dell’edizione 2016, il presidente della Fondazione Meeting,Emilia Guarnieri.

“L’invito al dialogo di Papa Francesco, il dialogo e l’amicizia di cui ha parlato il presidente Mattarella –ha proseguito Guarnieri - sono state il tessuto comune delle giornate di questa settimana”. Il presidente del Meeting ha sintetizzato la 37^ edizione della manifestazione internazionale di Rimini proponendo altre tre osservazioni. “Il dialogo non è stato appena uno scambio di idee nelle tavole rotonde, ma è diventato incontro reale di persone, momento di una storia capace anche di generare progetti comuni”. In questo contesto, la professoressa Guarnieri ha ricordato l’appuntamento del mattino su “La riconciliazione Stati Uniti -Cuba” e quello cheha avuto come protagonisti il Gran Muftì di Croazia Hasanoviće Wael Farouq.

Terza sottolineatura: “Già quest’anno molte delle mostre proposte nascevano dalla collaborazione con altri soggetti esterni al Meeting. Penso che questo –che non riguarda solo le mostre –abbia reso evidente un dato: l’esperienza cristiana che ci anima ci carica di una passione per l’uomo, non astratta o ideologica, ma concreta”.

Ultimo rilievo del presidente del Meeting: “Abbiamo trascorso questi due ultimi giorni condividendo un fatto assolutamente inaspettato: il terremoto del Centro Italia, con un pesante bilancio di morti, purtroppo destinato a crescere. La vita è veramente una cosa seria –ha proseguito Guarnieri –e va spesa per capire che senso ha. Noi facciamo il Meeting per andare sempre più a fondo a una domanda che anche quello che è successo ripropone con forza”.

Infine Emilia Guarnieri, sottolineandone la continuità col tema di quest’anno, ha annunciato il titolo del Meeting 2017, una frase tratta dal “Faust” di Goethe:“Quello che tu erediti dai tuoi padri, riguadagnatelo, per possederlo”. Date: da venerdì 18 a giovedì 24 agosto.

Alcuni numeri sono forniti dal portavoce del Meeting e capo ufficio stampa Stefano Pichi Sermolli: “Bisogna ancora fare un bilancio della giornata di oggi (la conferenza stampa è iniziata alle 12.30), ma nel complesso possiamo confermare intorno alle 800mila presenze, come negli ultimi anni, quelle registrate dal Meeting 2016”. Un altro dato: “Tra le 8mila e le 10mila persone al giorno si sono collegate con le dirette streaming della manifestazione”.

Meeting 2016. Deludente il dibattito sul referendum

Uno degli incontri più attesi (più dai giornali e da chi si interessa molto di politica che dal popolo del Meeting in sé), quello sulla riforma costituzionali e sul referendum, è stato deludente. E non solo per la mancata partecipazione del ministro Maria Elena Boschi che – stando alla versione ufficiale – ha voluto fare ritorno a Roma per seguire i tragici eventi del terremoto in Centro Italia. Motivazione che sta anche in piedi ma che lascia aperti molti altri interrogativi.

Ma un dibattito sulla riforma e sul referendum può certamente essere interessante anche se non vi partecipa il ministro. Basta che si entri nel tema, che si offrano spunti di riflessione, che uno si alzi dalla sedia soddisfatto perché ora ha maggiori strumenti per decidere o per il sì o per il no. D’altra parte proprio così i dirigenti del Meeting, sollecitati ad esprimersi sul referendum, avevano presentato l’incontro di oggi: un’occasione privilegiata per ascoltare un confronto di voci autorevoli, per cominciare un lavoro che poi sarebbe continuato.

Sulla carta, al tavolo del Meeting, erano presenti due posizioni diverse. Il professor Francesco Paolo Casavola, presidente emerito della Corte Costituzionale, è stato uno dei firmatari del documento dei giuristi che in sostanza ha detto che le intenzioni della riforma sono lodevoli e vanno nella giusta direzione ma il risultato pratico è da bocciare. Il professor Sabino Cassese, altro insigne giurista, giudice emerito della Corte, è invece un noto sostenitore delle ragioni del sì al referendum di ottobre. Non pretendevamo certo che scorresse il sangue (non è questo lo stile del Meeting, tanto più nell’anno del “Tu sei un bene per me”) ma che le differenti posizioni emergessero nella loro chiarezza questo sì era lecito aspettarselo. Altrimenti un non addetto ai lavori, un normale cittadino, come fa ad approfondire una materia complicata, che presenta tanti fattori in gioco, difficilmente componibili in un mosaico coerente?

Succede invece che il professor Casavola, sollecitato dal moderatore Andrea Simoncini a spiegare le ragioni storiche del bicameralismo italiano, parta da Adamo ed Eva e quasi ci rimanga. Nel senso che ha proposto una interessante e lucida dissertazione storica sul ruolo del Senato nello Statuto albertino del 1848, arrivando poi a liquidare in due parole (“Fu scelto il bicameralismo temendo che una scelta monocamerale non mettesse al riparo dal dominio su di essa di una sola parte politica”) la situazione creata nella Costituzione del 1948. Quando poi, nel secondo giro, è sceso a parlare dell’attualità, lui, uno dei esponenti del fronte del no, si è limitato a dire l’unico aspetto che lo convince della riforma e cioè la nuova distribuzione delle competenze legislative fra Stato e Regione, una configurazione che a suo giudizio meglio garantisce i diritti di uguaglianza dei cittadini. Punto. Come minimo evasivo. O sta cambiando opinione, rispetto al manifesto che ha firmato. O è stato eccessivamente prudente (pensava di essere di fronte ad una platea di esagitati sostenitori del sì?). A dire il vero ha detto anche una cosa che ha tradito il suo orientamento: ha auspicato che si arrivi ad una riforma che impone l’obbligo del quorum anche nei referendum costituzionali (in modo che sia davvero il popolo e non una minoranza a decidere) e del quesito univoco (niente spacchettamenti, pure adombrati anche per le consultazioni del prossimo autunno).

Più lineare e coerente l’esposizione del professor Cassese che, per quanto sollecitato da Simoncini a fare un’analisi tecnica, ha sciorinato uno dopo l’altro tutti i buoni argomenti che possono portare a votare sì. Ha ricordato che i dubbi sul bicameralismo perfetto erano già presenti prima e dopo la Costituente; ha sottolineato come adesso la funzione “ritardatrice”, di riflessione, di “raffreddamento, che nel pensiero costituente avrebbe dovuto svolgere il Senato, adesso avviene a livello verticale, con le direttive europee che vincolano il Parlamento nazionale. Ha riesumato dalla recente storia politica la tesi n. 4 dell’Ulivo di Romano Prodi sul Senato della Regioni che sembra scritta, pari pari, dall’assente ministro Boschi. Ha ricordato che la riforma non cambia il titolo V uscito nel 1948, ma quello riformato dall’Ulivo nel 2001. La sua esperienza di giudice costituzionale gli ha fatto vedere che la concorrenza legislativa di Stato e Regioni sulle stesse materie creava una conflittualità permanente che era difficile districare. Insomma, ha usato tutti gli argomenti in favore del sì.

Meeting 2016. Voci dalle periferie del mondo

Il governo francese ha censito 1200 quartieri periferici, luoghi separati dal resto della città, luoghi vissuti dalla popolazione come pericolosi per la propria sicurezza. E le cronache arrivano spesso a confermare che non si tratta di leggende metropolitane. I volontari dell’associazione Le Rocher hanno scelto di vivere in sette di questi quartieri, a Parigi, ma anche in altre città della Francia come Marsiglia e Grenoble. Una piccola goccia d’acqua ma il seme di un approccio diverso come ha ben testimoniato oggi al Meeting il direttore Jean-Francois Morin. L’associazione è sorta nell’ambito della comunità Emmanuel, che si basa su tre punti: adorazione, compassione ed evangelizzazione.

Le Rocher si definisce un movimento di educazione popolare. I suoi membri hanno scelto di andare a vivere nelle banlieu, nelle periferie, non per fare qualcosa per gli altri, ma per vivere con gli altri. Una sottolineatura di metodo molto importante, che Morin ha ripetuto più volte. Un movimento che ha come motore la fede cristiana. “Per vivere nei quartieri sensibili (così li chiama, ndr) ci vuole la fede. Con motivazioni semplicemente umane sarebbe impossibile”. Tutti i giorni – racconta – si comincia con la preghiera. Ed è il gesto che ci stampa sul volto il sorriso con cui si affronta il lavoro quotidiano. Cosa facciano è semplice e nello stesso tempo molto difficile: entrano in rapporto con persone che normalmente non escono mai dal quartiere (“come se avessero perso le chiavi”) e affrontano i problemi di vita quotidiana di ciascuno. “E’ un’attività molto pratica”, sottolinea. Comprende anche il porta a porta nelle case dove vivono le persone più povere fra i poveri, nella miseria. Cercano anche di far uscire le persone dal quartiere, per educarle ad un’apertura, perché non restino sempre nel ghetto. Ma l’importante è stare con le persone, non fare le cose per le persone. “Vivere con l’altro è ciò che può cambiare tutto”, sostiene. Non che sempre sia tutto facile. Racconta che a Grenoble c’è voluto un anno perché le persone dell’associazione fossero accettate. “E’ inconcepibile per loro entrare in rapporto con un bianco”. Ma anche quel muro alla fine è caduto. Una presenza nel quotidiano che non ha pretese, che non si aspetta nulla ma che tutto vive nella gratuità, ecco un altro punto di metodo fondamentale. E conclude con una citazione di papa Francesco: “Senza misericordia non si può capire la dinamica dell’incontro”.

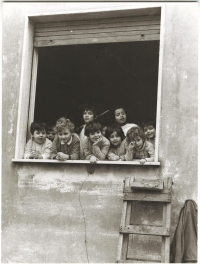

E il cardinale Jorge Maria Bergoglio ha avuto un ruolo importante nella vita di padre Josè Maria Di Paola, meglio conosciuto padre Pepe, parroco nella villa La Carcova alla periferia di Buenos Aires. Un video mostra la visita che fece in parrocchia il cardinale Bergoglio per dargli appoggio perché i narcotrafficanti lo avevano minacciato di morte. Queste villas, queste periferie, sono enormi agglomerati non urbanizzati, senza servizi, dove le persone vivono i condizioni di povertà e cadono spesso vittime degli spacciatori di droga. Si sono formate negli anni in seguito alle varie ondate immigratorie, un crogiolo di popoli e di razze che vive in condizioni spesso disumane. Fra quelle persone da anni vive padre Pepe, con l’atteggiamento di chi innanzitutto vuole valorizzare la religiosità popolare che le sostiene. “Ci sono tanti analfabeti che hanno trasmesso la fede cristiana ai loro figli”. Qualche anno fa, in occasione della elezioni amministrative, padre Pepe e altri preti vollero hanno stilato u documento per sostenere la politica dell’integrazione urbana, in alternativa ai programmi che immaginavano l’eliminazione della villas. Bergoglio lo ha approvato. Ai tre punti propri del futuro papa (tetto, terra, lavoro), loro hanno aggiunto scuola ed educazione, club, cioè la promozione dell’associazionismo in cui esprimere le proprie capacità, e la cappella, il luogo dell’identità. Nelle villas la prima cosa ad essere stata realizzata è stata la cappella, per mano della gente del quartiere. La vera urbanizzazione, secondo padre Pepe, sta nel circolo virtuoso fra scuola, club e cappella.

Ma la “cultura” del narcotraffico è una minaccia ai valori positivi che si tenta di promuovere nelle villas, quindi è importante che non si rompa il circolo virtuoso prima indicato, in tutto ciò, come ha indicato papa Francesco, gioca un ruolo importante la creatività che fa dell’integrazione un fattore di sviluppo.