Marco Missiroli: «La nuova Rimini meno romagnola. I bagnini? Sono come i portieri a Milano»

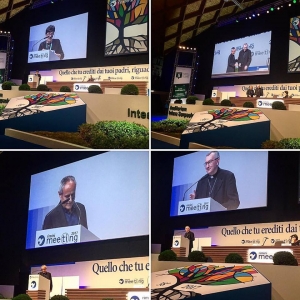

Meeting: il "manifesto" di Francesco spiegato da Parolin

Un proprio contributo sul tema e una puntualizzazione degli aspetti più rilevanti del pontificato di Francesco. Lungo queste direttrici si è mosso il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, nel suo intervento di oggi al Meeting su L’abbraccio della Chiesa all’uomo contemporaneo.

Era presente anche il presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, don Julian Carron, che ha rivolto un indirizzo di saluto al cardinale: “Avanziamo disarmati incontro agli altri per offrire a tutti il contributo che la fede può dare al cammino di ciascuno”. Dica al papa che preghiamo per lui”. Alla termine della densa lezione, ricca di spunti culturali e teologici, la presidente del Meeting, Emilia Guarnieri, ha concluso invitando il cardinale a far sapere a papa Francesco che il popolo del Meeting è pronto a vivere secondo la prospettiva indicata.

Più che una sintesi, riproponiamo alcuni passaggi salienti dell’intervento del cardinale Pietro Parolin.

La questione dei migranti

“Se penso che una parte non piccola del dibattito civile e politico in questo ultimo periodo si è concentrata su come difenderci dal migrante! Certo per il potere politico è doveroso mettere a punto schemi alternativi a una migrazione massiccia e incontrollata, stabilire un progetto che eviti disordini e infiltrazioni di violenti, disagi tra coloro che accolgono; giusto coinvolgere l’Europa e non solo essa; lungimirante affrontare il problema strutturale dello sviluppo e dei popoli di provenienza dei migranti, che qualora sia avvii, richiederà comunque decenni. Ma non dimentichiamo, almeno noi, che queste donne, questi uomini, questi bambini sono in questo istante nostri fratelli”.

“Eppure anche noi cristiani continuiamo a ragionare secondo una divisione che è antropologicamente e teologicamente drammatica, che passa tra un “loro” come “non-noi” e un “noi” come “non-loro”. Abbiamo bisogno di ricomprendere, senza superficialità, il tema della diversità, della sua ricchezza, in un quadro di conoscenza e rispetto reciproco”.

Globalizzazione e sovranità

“Nessun Stato-nazione controlla più da tempo pienamente ed esclusivamente la propria economia nazionale. In assenza di una economia nazionale di cui gli Stati possano rivendicare la guida, non sorprende la tendenza generale, soprattutto nei Paesi autoritari, ma anche in molti leader e movimenti “populisti” (di destra e di sinistra) a declinare la sovranità nazionale nei termini di supremazia culturale, identità razziale, nazionalismo etnico e a trovare spesso in questo le ragioni di una repressione del dissenso interno”.

“la globalizzazione va governata nei suoi diversi aspetti, regolamentandola sul piano delle relazioni internazionali, seconda una visione che faccia perno sul bene comune. Su questo punto, nel quale sono in gioco i valori più profondi della giustizia e della pace, realtà come gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno un ruolo e una responsabilità decisivi. E troppo spesso ne sentiamo la mancanza”.

Il contributo della Chiesa

Dopo aver ricordato che il contributo fondamentale di Benedetto XVI è stato quello di un allargamento del concetto di ragione e dell’uso di essa, come indispensabile per pensare adeguatamente tutti i termini del quadro sociale, ha aggiunto:

“Papa Francesco ha chiesto una nuova e globale spinta missionaria alla Chiesa cattolica, quella che egli ha chiamato Chiesa in uscita, nella quale e attraverso la quale il corpus dottrinale deve riprendere vita nello stile pastorale. Risituare la dottrina all’interno del processo kerigmatico dell’evangelizzazione rappresenta una riaffermazione radicale dell’identità cristiana. Non una sua negazione”.

La cultura dell’incontro e del dialogo

Dopo una lunga citazione del discorso pronunciato da Francesco in occasione del premio Carlo Magno, il cardinale ha aggiunto:

“Proprio in un’ora come questa, nella quale l’umanità è attraversata da violenze, minacce, paure e ingiustizie, il dialogo è l’unica strategia che possiamo adottare. E la Chiesa non può non farsi parola, messaggio, supplica, colloquio in questa strategia”.

Le guerre in atto e il terrorismo islamico

“Ho detto in più occasioni che confondere la natura reale e multiforme dei conflitti con la loro giustificazione ideologica-religiosa significa produrre un corto circuito che impedisce di riconoscere le diverse responsabilità storico-politiche, sociali, culturali. A ciascuno viene presentato il proprio conto. Certo, anche alle religioni quando non intraprendono un percorso critico nei confronti delle parti più ambigue delle loro stesse tradizioni; quando non si distaccano o non si dissociano condannando adeguatamente le efferatezze commesse in loro nome. La violenza, in nome di qualsiasi religione venga commessa, retroagisce negativamente su questa stessa religione e sui suoi fedeli, fino a produrre elementi di perversione di quella stessa religione”.

Verso un rinnovato impegno politico

“Il miracolo dell’amore disinteressato, che appare così assurdo alla mentalità di molti nostri contemporanei, deve riprodursi nelle nostre società, nella nostra storia concreta. Il compito sociale e politico va riconosciuto e riproposto anche sul piano educativo sia al singolo cristiano, sia ai singoli gruppi cristiani, a ciascuno secondo le diverse situazioni e competenze. Ve ne oggi una nuova necessità”.

Se non può mai mancare la collaborazione leale della Chiesa ai diversi ordinamenti nella costruzione di una società migliore, essa non può non mantenere la propria “differenza critica”. (…) La differenza cristiana nasce dalla fedeltà a Cristo e al suo Vangelo, secondo lo stile dell’amore. Ma nulla è più esigente e rischioso dell’amore. È quanto testimonia la famosissima Lettera a Diogneto: Dimorano sulla terra ma sono cittadini del cielo. Obbediscono alle leggi stabilite, ma con la loro vita superano le leggi. Amano tutti ma da tutti sono perseguitati”.

Il Meeting 2018 su una frase di don Giussani

Nel 2018 il Meeting si terrà dal 19 al 25 agosto sul tema Le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono l’uomo felice. Lo ha comunicato la presidnete Emilia Guarnieri al termine dell'incontro di oggi con il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di papa Francesco. E la prima reazione al tema è stata proprio di Parolin: "Ma questa è una frase di don Giussani! Bello!". Parolin ha vistio giusto: infatti la frase è tratta da un suo racconto, nel 1983, dei fatti del Sessantotto. fu quella la reazione immediata alla frase di un giovane che nel tumulto di quel periodo disse: "Se non troviamo le forze che fanno la storia noi siamo perduti".

Il Meeting ha diffuso il comunicato finale su questa edizione 2017. Lo riportiamo integralmente.

«Molto bello. Gente sincera che prova a fare qualcosa di diverso. L’Italia della diversità, della varietà. Questo è il nuovo sguardo dell’Italia». È il testo di un messaggio whatsapp scritto al termine della giornata di ieri dal direttore della Biblioteca di Alessandria Mostafa El Feki. Un messaggio che risponde a distanza a un’osservazione di Olivier Roy: «C’è bisogno di aprire uno spazio di spiritualità in Europa», come risposta al nichilismo che genera violenza. O come ha ribadito oggi al Meeting il segretario di stato vaticano cardinale Pietro Parolin, «proprio in un’ora come questa, nella quale l’umanità è attraversata da violenze, minacce, paure e ingiustizie, il dialogo è l’unica strategia che possiamo adottare. E la Chiesa non può che farsi parola, messaggio, supplica, colloquio in questa strategia».

Questo è stato il Meeting per l’amicizia fra i popoli edizione 2017, che si è svolto dal 20 al 26 agosto nella Fiera di Rimini. Un Meeting che ha cercato di riguadagnare l’eredità di 38 anni di storia non con facili formule, ma con la curiosità, l’incontro paziente con l’altro, l’attenzione alla diversità, l’approfondimento dei temi più caldi. Il lavoro ad esempio, nelle mostre “Ognuno al suo lavoro” e “Perché tutto possa esistere”, o le esposizioni sull’arte contemporanea, la Custodia di Terra Santa e le nuove generazioni dei figli di immigrati. O ancora la crisi, letta nelle sue sfaccettature - grazie al contributo di Luciano Violante - come un’opportunità di rinascita. O gli spettacoli che aprivano fronti nuovi: pensiamo alla collaborazione con la China National Opera House per la Madama Butterfly o alle produzioni del Meeting “Padre e figlio” e “Un sussulto al cuore”.

La XXXVIII edizione è d’annata per contenuti e anche per numeri. Foltissime la presenze (ne fa fede il numero di scontrini della ristorazione, superiore di duemila unità rispetto al 2016), il fundraising che raddoppia le cifre dell’anno scorso con centomila euro di raccolta, i 10mila mp3 di audioguide delle mostre e naturalmente i 118 incontri con 327 relatori, le 17 esposizioni, i 14 spettacoli con 21mila spettatori, le 31 manifestazioni sportive. Il tutto in 130mila metri quadrati di Fiera (21mila dedicati alla ristorazione), con l’apporto di 2.259 volontari più 400 nel “pre-Meeting”, dal 12 al 19 agosto. Rilevanti anche le cifre della comunicazione: 600 giornalisti accreditati (+20% sull’anno scorso), 1478 articoli sulla carta stampata, 1447 sul web, 316 servizi tv e 154 passaggi in radio, per un totale di 3395 servizi. Anche i social sono stati bollenti. In una settimana 1175 nuovi fan Facebook per la pagina @meetingrimini, 515mila utenti unici e 400mila interazioni, tra mi piace, condivisioni e commenti. Ancora: 166mila le visualizzazioni di video su Facebook e 250mila le visualizzazioni su Twitter. Quanto al capitolo costi, il Meeting 2017, che percepisce scarsissimi contributi pubblici, ha un budget di 5 milioni 490mila euro, le entrate principali sono i servizi di comunicazione per le aziende (3 milioni 500mila euro) e gli introiti dalla ristorazione (1 milione 135mila).

Si potrebbe dire che per il Meeting di Rimini il 2017 è stato l’anno dell’impegno per la pace. Un tema che ha caratterizzato le testimonianze da Israele, Egitto e Venezuela, Gerusalemme con la testimonianza del Custode di Terra Santa padre Francesco Patton ma anche con le preghiere che persone di diverse religioni, ognuno con le proprie forme, hanno elevato nello spazio dedicato all’amicizia tra don Giussani e il monaco buddista Shodo Habukawa. Di pace hanno parlato il nunzio in Siria cardinale Mario Zenari, ma anche il direttore della Biblioteca di Alessandria, Mostafa El Feki, Monica Maggioni (ideatrice con Paolo Magri dello spazio “Muri”) e il presidente del parlamento europeo Antonio Tajani. E il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha voluto sottolineare che «il mondo avrebbe veramente bisogno di una buona dose dello spirito del Meeting di Rimini proprio adesso».

L’edizione aperta dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e descritta in modo palpitante nel suo titolo dall’amministratore apostolico di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa ha vissuto in diretta la visita in Russia del segretario di Stato vaticano Piero Parolin. I protagonisti di questo evento, il metropolita Hilarion e lo stesso Parolin, hanno parlato nell’auditorium della Fiera giovedì 22 e sabato 24.

Il segreto del Meeting 2017? C’era già nelle parole che papa Francesco scriveva nel suo messaggio del 20 agosto: «Non abbiamo spazi da difendere perché l’amore di Cristo non conosce frontiere invalicabili». Non c’è nulla da difendere perché chi indica la strada sono i «testimoni affidabili»: non chi offre ricette precotte, ma quelli che aiutano ad «aguzzare la vista per scorgere i tanti segni - più o meno espliciti - del bisogno di Dio come senso ultimo dell’esistenza, così da poter offrire alle persone una risposta viva».

«Voglio sottolineare questo ultimo aggettivo usato dal papa», è il commento di Emilia Guarnieri, presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, «perché una risposta che non sia viva, che non indichi passo dopo passo una strada, che non diventi compagnia tra persone anche molto diverse tra loro, oggi non ha più nulla da dire. Per questo l’attenzione verso i giovani a cui ci invitava il messaggio del presidente Mattarella al Meeting non si è tramutata nel solito trito discorso sui millennials ma in un nuovo protagonismo dei ragazzi».

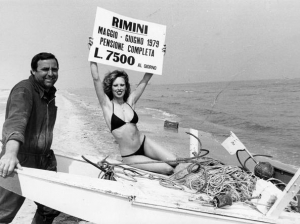

Riccione, stagione con luci e molte ombre. "I turisti solo nei week end"

(Riccione) Durate l'ultima camapgna elettorale, è stata eevocata a più riprese la bella Riccione che detta le mode. Alla fine della stagione, Claudio Tamburini, imprenditore del Mojito, sul Marano, e pure candidato sotto le insegne di Patto Civico, si è sentito in dovere di far sapere ch quella Riccione non esiste più. E che al di là del Marano, come del resto al di qua, il turismo è diventato un insiee di week end.

“La stagione estiva 2017 - scrive Tamburini - si avvia alla conclusione tra luci e ombre. Un ferragosto positivo e segnali di ripresa non cancellano le criticità con cui occorre fare i conti. Non bastano i numeri positivi di questo mese, in crescita rispetto agli scorsi anni per archiviare con un sorriso quest’estate. Dobbiamo fare i conti con un fatto ormai evidente. Riccione è diventata meta del weekend. È una realtà sotto gli occhi di tutti. Ho parlato con tanti altri imprenditori, commercianti, albergatori e ristoratori. I turisti arrivano venerdì, sabato e domenica. Non siamo riusciti a stare al passo con le nuove tendenze leisure e esigenze dei turisti. Riccione che detta le mode non c’è più. Ci siamo seduti su questa immagine e facciamo fatica a ripartire. Il tutto nonostante qualche bella novità. La spiaggia del Marano, finalmente, incomincia a avere un assetto più equilibrato e positivo. Sono arrivati imprenditori seri, che investono con progetti di lungo termine, vedi Samsara o Beach Club"

Comunque non è solo la spiaggia o il modno della notte: ."Scontiamo tutti un trend negativo che riguarda la città. Per superarlo tutte le categorie del nostro settore devono sedersi a un tavolo discutere e programmare. Innovazione e rilancio si fanno tutti insieme o non le si fanno per nulla. Il mercato turistico è sempre più competitivo e difficile, se non alziamo massa critica e uniamo forza di comunicazione del nostro prodotto, ci releghiamo a luogo da fine settimana. Le scelte dei giovani ce lo dimostrano. Ci sono turisti che vengono al nostro bagno da 60 anni. Arrivano a giugno e il loro figli, ormai quarantenni, a luglio. Ma i loro nipoti, i millenials, no. Vanno da altre parti. Soprattutto, abbiamo bisogno di turisti con buona propensione di spesa, che cenano al ristorante, fanno shopping, frequentano il locali. Dobbiamo dargli motivi per farlo da noi. L’indagine di Federalberghi di inizio agosto dice che cresce nuovamente il numero degli italiani in vacanza, più di 34 milioni, ma lo fanno per un giorno in meno rispetto al 2016 e con una spesa procapite che si riduce, da 869 a 838 euro (-3,57%). In soldoni, se anche arrivano 100 bagnati in più durante il weekend, prendono solo lettini e mangiano una piada. Così la marginalità è bassissima e i conti di un’impresa turistica manco se ne accorgono.Sono problemi da affrontare subito e sui tutti noi imprenditori, categorie commerciali e amministrazione pubblica, dobbiamo confrontarci e operare”.

Meeting: il dialogo fra le religioni nell'epoca del terrorismo

È certamente un approccio inedito ai rapporti fra islam e cristianesimo quello che ha introdotto Mohammad Sammak, segretario del comitato per il dialogo islamo-cristiano in Libano. Parlando al Meeting a proposito di “un dialogo da riguadagnare”, ha scelto non di esporre il suo punto di vista, ma di rifarsi ai contenuti del Corano, di raccontare come il testo sacro della rivelazione islamico parla di Gesù, di Maria, della chiesa, dei cristiani. Il risultato è certamente sorprendente. Gesù è considerato uno spirito di Dio, autore di miracoli che nessun profeta e neppure Maometto ha realizzato. Maria, sua madre, è citata 43 volte ed è definita la donna preferita di tutti i tempi. La chiesa è chiamata casa di Dio, i rapporti fra cristiani e musulmani sono visti su un piano di parità. Un mondo bellissimo: ma il film che abbiamo sotto gli occhi oggi è diverso. Anche Sammak ne è consapevole e non si nasconde dietro a un dito. C’è un fraintendimento dell’islam da parte alcuni, una falsa interpretazione della religione da parte degli estremisti e dei terroristi. Chi si macchia di questi crimini contraddice l’insegnamento dell’islam. Vi posso assicurare che il mondo musulmano si è reso conto del pericolo rappresentato da questi estremisti resoconto e che islam e cristianesimo convivono da sempre in Medio Oriente e continueranno a farlo nonostante i terroristi perché il nostro futuro è insieme”. Nella conferenza stampa aveva poi anche precisato che parlare di uno Stato islamico non è conforme agli insegnamenti del Corano.

Purtroppo la formula degli incontri del Meeting non permette di approfondire le questioni, altrimenti sarebbe stato interessante potergli chiedere, se l’islam è ciò che dice lui e non quello dei terroristi, chi può essere chiamato a dirimere la questione, a stabilire una volta per tutte quali prassi è conforme agli insegnamenti del profeta e quale no. Purtroppo nella comunità islamica non esiste un’autorità ultima che possa dire una parola definitiva.

In ogni caso sono certamenti fatti positivi queste esperienze di dialogo, come quella realizzata ieri al Meeting, questo provare ad ascoltarsi e a conoscersi senza pregiudizi, secondo l’invito di papa Francesco.

Il superamento dell’ignoranza reciproca costituisce l’inizio di un rapporto che può avere fecondo sviluppi, ha sostenuto il rabbino David Rosen, tornato al Meeting a vent’anni di distanza dalla sua ultima partecipazione. Rosen, da tempo impegnato in diversi organismi a livello internazionale per promuovere il dialogo fra ebrei e cristiani, ha osservato: «Dobbiamo andare oltre stereotipi e pregiudizi che ognuno di noi ha nei confronti dell’altro. Dio ci ha fatti ognuno diverso dagli altri, e se noi siamo fatti a sua somiglianza dobbiamo cogliere il mistero che abita ogni persona. Nessuno ha il privilegio o l’esclusiva della salvezza o verità assoluta. Ciò non significa in nessun modo rinunciare alla propria fede. Solo scoprire che anche nelle altre fedi ci sono bontà e bellezza».

Per sottolineare la necessità e la fecondità del dialogo, il nunzio Silvano Maria Tomasi ha fatto riferimento alle sue esperienze di ambasciatore della Santa Sede nel Corno d’Africa e a Ginevra. Riferendosi all’esperienza in Eiopia, ha raccontato che “di fronte a conflitti tribali, etnici e interreligiosi, si sono riunite chiesa ortodossa, cattolica e islam, e siamo riusciti a ridurre scontri e violenza, con la conoscenza reciproca e un’azione comune che spiegava come la violenza creasse solo altro odio e rancore”. Monsignor Tomasi ha quindi sottolineato l’importante cammino compiuto dalla Chiesa negli ultimi 60anni: da Paolo Vi che con la Ecclesiam Suam ha scritto una sorta di piccolo trattato del dialogo, fino alla recezione del Concilio Vaticano II con la Gaudium et Spes, e il magistero di Francesco espresso nella Evangelii Gaudium. Ha anche avvertito che «per l’efficacia di un dialogo religioso autentico i leader culturali, religiosi, politici, sia islamici che di altre tradizioni religiose, devono essere chiari e senza ambiguità nel dare interpretazioni corrette, in modo da non giustificare alcun silenzio nei confronti del terrorismo».

Meeting, la giornata della scuola fra innovazione e parità

La scuola è uno dei primi amori del popolo ciellino. Non solo perché il movimento più di sessant’anni fa prese le mosse in una scuola milanese, ma perché nella scuola ha avuto sempre uno dei luoghi privilegiati di presenza e perché nella proposta di don Luigi Giussani la questione dell’educazione ha un’importante centrale. La giornata di mercoledì 22 agosto al Meeting ha avuto come filo conduttore la scuola. Affrontata nei suoi diversi aspetti, ma con la preoccupazione di indicare cosa oggi – stando al titolo del Meeting – va riguadagnato per costruire una scuola all’altezza della sfida epocale che viviamo. E Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, ha diretto i due incontri principali per dare in qualche modo la linea di fondo.

Al mattino, all’incontro “una scuola da grandi”, ha ribadito alcuni concetti: dove si investe sulla scuola cresce anche il Pil, oltre alle skills cognitive (le competenze tecniche) sono sempre più importanti le character skills, ovvero le risorse della persona umana, la sua capacità di relazione, di lavorare in gruppo, di adattarsi a nuove situazioni. Elementi, che nell’incontro del pomeriggio su formazione e innovazione, anche un manager del calibro di Max Ibarra ha messo in evidenza portando la sua esperienza.

All’incontro del mattino si sono ascoltate due interessanti testimonianze di un’insegnante di scuola statale, e di una preside di un istituto paritario. Francesca Zanelli, insegnante al Liceo Statale “Erasmo da Rotterdam” di Sesto San Giovanni, ha più volte fatto riferimento agli incontri con i suoi studenti: «Occorre guardare e ascoltare i ragazzi che abbiamo davanti, senza fare sconti, ma disposti a cambiare i nostri progetti. Bisogna scommettere sul valore che tante volte il ragazzo non pensa di avere. È necessario, insomma, un metodo realistico e non schematico nel rapportarsi all’alunno, perché la persona può rinascere se la si prende sul serio».

Intessuto di dialoghi, con docenti e studenti, è stato anche l’intervento di Anna Frigerio, preside del Liceo classico e scientifico della Fondazione Sacro Cuore di Milano. «Una scuola è tale», ha sottolineto, «se favorisce un metodo e fa crescere la scoperta di sé». Ha citato papa Francesco e la sua indicazione di «un pensiero aperto e non rigido», e don Giussani sull’ «apertura della ragione da custodire e incrementare nel rapporto coi ragazzi». La Frigerio ha ribadito che la novità, nel rapporto con lo studente e nel dialogo con la sua libertà, va introdotta «facendo scuola, affrontando seriamente le materie: punto irrinunciabile».

Successivamente Michele Monopoli, preside del Liceo classico “Cesare Beccaria” di Milano ha evidenziato che «L’educazione non è un’operazione di travaso, ma un’interazione rispettosa tra le generazioni. Se amiamo veramente ciò che insegniamo, facciamo scattare negli studenti la “scintilla” e la meraviglia». Mentre la pedagogista Susanna Mantovani, professore onorario dell’Università Milano-Bicocca ha posto come centrale, nell’educazione dei giovani alla ragione e alla libertà la pratica del riflettere, ragionare e conversare insieme: «Penso che sia molto importante che ci siano momenti in cui discutere su quello che impariamo e studiamo. E questi momenti di comunicazione insieme devono essere intenzionali e non casuali».

Nel pomeriggio il tema è stato invece quello dell’autonomia e della parità, con il tentativo di Giorgio Vittadini di disancorarlo completamente da ogni residua incrostazione ideologica. E lo ha fatto facendo parlare i numeri e le statistiche: non è vero che la scuola migliora se più si spende, ma tutto dipende da come si spende; nei paesi dove c’è più autonomia e meno centralizzazione burocratica, cresce la qualità del sistema scolastico; analoga situazione in quei paesi dove è valorizzata la parità e la libertà di scelta dei genitori.

Probabilmente non a caso fra le scuole paritarie che hanno portato la loro esperienza non ce n’era nessun di impostazione cattolica, proprio per riportare la questione alla questione centrale di ciò che permette alla scuola fare un salto di qualità. È intervenuta Claudia Giudici, presidente di Reggio Children, che ha portato l’esperienza dei nidi e delle scuole materne del comune di Reggio Emilia, sorti nel dopoguerra da esperienza di autogestione dei genitori. «Non è lo Stato a porre un servizio, ma sono i cittadini che si impegnano per primi a costruire la scuola». Molto vivace l’intervento di Sabino Pavone, presidente della scuola Waldorf di Conegliano Veneto e vice presidente della Federazione delle Scuole Steiner Waldorf in Italia, che ha rimarcato come la parità introdotta dalla legge 62 del 2000 si di fatto rimasta lettera morta.

È stato corretto da Gabriele Toccafondi, sottosegretario al ministero dell’Istruzione, secondo il quale la parità, bene o male, è stata realizzata, mentre ciò su cui occorre ancora fare passi in avanti è la libertà di scelta dei genitori. Ha sottolineati che comunque, dal suo punto di vista, non si è all’anno zero: con la legge di bilancio del 2016 è stato reso stabile anche per il futuro il contributo di 500 milioni per le scuole paritarie, ai quali vanno aggiunti altri 50 milioni per le materne e 23 milioni per le disabilità. Inoltre sono state introdotte le detrazioni fiscali per le spese in favore delle famiglie a partire già dalla dichiarazione dei redditi 2016. Toccafondi ha osservato che si tratta di un importante risultato in un Parlamento a basso tasso culturale e a forte caratterizzazione ideologica.

Presente fra il pubblico, è poi intervenuto anche l’ex ministro Luigi Berlinguer, il padre della legge 62. Ha prima messo in imbarazzo Toccafondi chiedendogli come mai il governo ha escluso le scuole paritarie dia fondi Pon europei. Il sottosegretario ha risposto che si sta cercando di rimediare ad una scelta sbagliata del 2014 (governo Renzi, Toccafondi già sottosegretario, per la cronaca).

Berlinguer ha giustamente osservato che, nonostante la legge di parità, nel Paese non ha ancora conquistato legittimità culturale diffusa la libertà di scelta educative delle famiglie. Lo stesso si può dire dell’autonomia scolastica, che non h

Meeting, Pizzaballa: il desiderio è il contenuto della tradizione

C‘era molta attesa per l’intervento di oggi di monsignor Pierbattista Pizzaballa, già custode di Terra Santa ed ora amministratore apostolico del patriarcato latino di Gerusalemme, chiamato ad approfondire il tema del Meeting 2017, ovvero al frase di Goethe “Ciò che erediti dai tuoi padri riguadagnatelo per possederlo”. E l’attesa non è stata delusa. Con stile semplice e immediata (“non solo un teologo, non sono un sociologo”, si è schermito all’inizio), Pizzaballa ha seguito un percorso che certamente ha aiutato il popolo del Meeting a capire la rilevanza, nella situazione attuale, del tema proposto. Nel mondo di oggi, nel cambiamento d’epoca che lo caratterizza, cosa significa far tesoro di quanto abbiamo ricevuto dai nostri padri? Come possiamo trasformare questa eredità da un ricordo nostalgico in una responsabilità, in un compito in cui la persona rischia se stessa?

Pizzaballa ha spiegato che fare propria l’eredità significa diventare adulti, diventare un tu capace di ricevere e allo stesso tempo elaborare e investire. Fondato la sua riflessione su alcuni riferimenti biblici: l’Antico Testamento, con il tema della terra (“nahalah”, in ebraico) donata da Dio agli uomini e con il tema della memoria, l’invito di Dio a ricordare sempre e bene ciò che si è ricevuto, pena la perdita dell’eredità; e il Nuovo Testamento, con la parabola dei talenti, dove i servi che hanno investito il talento ricevuto, che hanno rischiato, sono stati premiati, mentre chi l’ha tenuto per sé non ha potuto fare altro che restituirlo. Non aveva capito che quel talento gli era stato donato perché diventasse anche suo

Insomma, questo è la sfida che gli uomini, oggi come ieri, si trovano a vivere: come far diventare proprio ciò che hanno ricevuto dai padri.

È ciò che si chiama tradizione, parola di cui i moderni istintivamente diffidano. Pizzaballa ha definito un delirio della contemporaneità quello di essere “genitori di noi stessi”. Tuttavia ha avuto un passaggio particolarmente difficile quando ha indicato ciò che deve essere trasmesso da una generazione all’altra. Non una forma, non un contenuto ma il desiderio. “Quello che conta nell'eredità – ha detto - è la trasmissione del desiderio da una generazione all'altra. Fare memoria, dunque, non per nostalgia ma per risvegliare il desiderio”. E insistendo su tale punto, ha poi aggiunto: “Bisognerebbe chiederci se il nostro fare memoria è più un ricordare nostalgico o un attingere serenamente e liberamente allo stesso desiderio che ha animato i nostri padri e che può alimentare ancora il nostro desiderio oggi, facendo di noi i protagonisti della costruzione del Regno e non semplici custodi di una memoria”.

Monsignor Pizzaballa ha quindi offerto anche una testimonianza personale su come questo rapporto con l’eredità dei padri lo interpelli nella situazione drammatica del Medio Oriente. Dopo le guerre, ultima quella della Siria, sono sempre di più i cristiani che se ne vogliono andare altrove in cerca di futuro. “Sembra insomma – ha commentato con amarezza - che anche in Medio Oriente, pur con dinamiche diverse, tutto concorra a spezzare definitivamente il legame con i nostri padri”.

Ha sottolineato che comunque non pensa che il destino e la presenza dei cristiani debba essere legata a prospettive politiche, storiche, ai contesti sociali o altro. “Tutto questo è importante, ma ciò non ci salverà e non salverà il cristianesimo qui. Ci salverà, invece, l’attaccamento alla propria fede, il radicamento in Cristo, la motivazione profonda del nostro essere cristiani”.

L’ultima parte del suo intervento è stato dedicato a rimarcare che “Bisogna ripartire da ciò che fa di noi una novità e una diversità. Ricreare il senso di comunità, comunità di credenti che si ritrova a partire dalla propria fede e sa mettersi in discussione. È questo il desiderio di cui parlavo all’inizio. È un desiderio che non si nutre di rimpianto, bensì di speranza. Il desiderio che ha costruito nel passato le cattedrali e che ora forse è chiamato a costruire altro, che dovremo comprendere e con il tempo definire”.

E ha citato, invitando a riprenderli, i punti 21 e 22 della Evagelli Nuntiandi di Paolo VI, scritta nel 1970 ma ancora molto attuale. Il papa valorizzava l’importanza della testimonianza, osservando che “questi cristiani fanno salire nel cuore di coloro che li vedono vivere, domande irresistibili: perché sono così? Perché vivono in tal modo? Che cosa o chi li ispira? Perché sono in mezzo a noi?”. Ma alal testimonianza dove seguire quella che “Pietro chiamava «dare le ragioni della propria speranza» (52), - esplicitata da un annuncio chiaro e inequivocabile del Signore Gesù”.

Pizzaballa ha concluso evocando la” Gerusalemme dell’Apocalisse, la città che scende dal cielo, è la nuova creazione, ma una creazione che Dio non vuol fare senza l’aiuto dell’uomo.

Per questo a ciascuno consegna i suoi talenti, a chi cinque, a chi due, a chi uno.

A noi il compito di farli diventare mattoni della nuova Gerusalemme”.

Meeting 2017: Intervento completo di mons. Pierbattista Pizzaballa

Pizzaballa al Meeting: il desiderio è il contenuto della tradizione

C‘era molta attesa per l’intervento di oggi di monsignor Pierbattista Pizzaballa, già custode di terra Santa ed ora amministratore apostolico del patriarcato latino di Gerusalemme, chiamato ad approfondire il tema del Meeting 2017, ovvero al frase di Goethe “ Ciò che hai eredita dai tuoi padri riguadagna telo per possederlo”. E l’attesa non è stata delusa. Con stile semplice e immediata (“non solo un teologo, non sono un sociologo”, si è schermito all’inizio), Pizzaballa ha seguito un percorso che certamente ha aiutato il popolo del Meeting a capire la rilevanza, nella situazione attuale, del tema proposto. Nel mondo di oggi, nel cambiamento d’epoca che lo caratterizza, cosa significa far tesoro di quanto abbiamo ricevuto dai nostri padri? Come possiamo trasformare questa eredità da un ricordo nostalgico in una responsabilità, in un compito in cui la persona rischia se stessa?

Pizzaballa ha spiegato che fare propria l’eredità significa diventare adulti, diventare un tu capace di ricevere e allo stesso tempo elaborare e investire. Fondato la sua riflessione su alcuni riferimenti biblici: l’Antico Testamento, con il tema della terra (“nahalah”, in ebraico) donata da Dio agli uomini e con il tema della memoria, l’invito di Dio a ricordare sempre e bene ciò che si è ricevuto, pena la perdita dell’eredità; e il Nuovo Testamento, con la parabola dei talenti, dove i servi che hanno investito il talento ricevuto, che hanno rischiato, sono stati premiati, mentre chi l’ha tenuto per sé non ha potuto fare altro che restituirlo. Non aveva capito che quel talento gli era stato donato perché diventasse anche suo

Insomma, questo è la sfida che gli uomini, oggi come ieri, si trovano a vivere: come far diventare proprio ciò che hanno ricevuto dai padri.

È ciò che si chiama tradizione, parola di cui i moderni istintivamente diffidano. Pizzaballa ha definito un delirio della contemporaneità quello di essere “genitori di noi stessi”. Tuttavia ha avuto un passaggio particolarmente difficile quando ha indicato ciò che deve essere trasmesso da una generazione all’altra. Non una forma, non un contenuto ma il desiderio. “Quello che conta nell'eredità – ha detto - è la trasmissione del desiderio da una generazione all'altra. Fare memoria, dunque, non per nostalgia ma per risvegliare il desiderio”. E insistendo su tale punto, ha poi aggiunto: “Bisognerebbe chiederci se il nostro fare memoria è più un ricordare nostalgico o un attingere serenamente e liberamente allo stesso desiderio che ha animato i nostri padri e che può alimentare ancora il nostro desiderio oggi, facendo di noi i protagonisti della costruzione del Regno e non semplici custodi di una memoria”.

Monsignor Pizzaballa ha quindi offerto anche una testimonianza personale su come questo rapporto con l’eredità dei padri lo interpelli nella situazione drammatica del Medio Oriente. Dopo le guerre, ultima quella della Siria, sono sempre di più i cristiani che se ne vogliono andare altrove in cerca di futuro. “Sembra insomma – ha commentato con amarezza - che anche in Medio Oriente, pur con dinamiche diverse, tutto concorra a spezzare definitivamente il legame con i nostri padri”.

Ha sottolineato che comunque non pensa che il destino e la presenza dei cristiani debba essere legata a prospettive politiche, storiche, ai contesti sociali o altro. “Tutto questo è importante, ma ciò non ci salverà e non salverà il cristianesimo qui. Ci salverà, invece, l’attaccamento alla propria fede, il radicamento in Cristo, la motivazione profonda del nostro essere cristiani”.

L’ultima parte del suo intervento è stato dedicato a rimarcare che “Bisogna ripartire da ciò che fa di noi una novità e una diversità. Ricreare il senso di comunità, comunità di credenti che si ritrova a partire dalla propria fede e sa mettersi in discussione. È questo il desiderio di cui parlavo all’inizio. È un desiderio che non si nutre di rimpianto, bensì di speranza. Il desiderio che ha costruito nel passato le cattedrali e che ora forse è chiamato a costruire altro, che dovremo comprendere e con il tempo definire”.

E ha citato, invitando a riprenderli, i punti 21 e 22 della Evagelli Nuntiandi di Paolo VI, scritta nel 1970 ma ancora molto attuale. Il papa valorizzava l’importanza della testimonianza, osservando che “questi cristiani fanno salire nel cuore di coloro che li vedono vivere, domande irresistibili: perché sono così? Perché vivono in tal modo? Che cosa o chi li ispira? Perché sono in mezzo a noi?”. Ma alal testimonianza dove seguire quella che “Pietro chiamava «dare le ragioni della propria speranza» (52), - esplicitata da un annuncio chiaro e inequivocabile del Signore Gesù”.

Pizzaballa ha concluso evocando la” Gerusalemme dell’Apocalisse, la città che scende dal cielo, è la nuova creazione, ma una creazione che Dio non vuol fare senza l’aiuto dell’uomo.

Per questo a ciascuno consegna i suoi talenti, a chi cinque, a chi due, a chi uno.

A noi il compito di farli diventare mattoni della nuova Gerusalemme”.

Meeting, l'amicizia coi buddisti e i "sassolini" di Vittadini

Una eredità da riguadagnare per il popolo del Meeting è quella della straordinaria amicizia fra don Luigi Giussani e il professor Shodo Habukawa, monaco buddista giapponese. Sono trascorsi trent’anni da quando il sacerdote milanese volò in Giappone per conoscere i monaci del Monte Koya. Da quel primo incontro del 1987 è nata un’amicizia che è continuata e che ha coinvolto altri amici di don Giussani, fra cui Mauro-Giuseppe Lepori, abate generale dell’ordine cistercense. E per fare memoria di quell’incontro e di quell’amicizia c’erano oggi sul palco del Meeting gli stessi Habukawa e Lepori. “Per noi – ha osservato Lepori – l’incontro fra Giussani e Habukawa è stato l’incontro fra due padri e l’eredità che ci hanno lasciato è un’eredità di padri. Riguadagnare questa eredità vuol dire il compito di continuare l’amicizia”.

L’incontro è cominciato con un momento di preghiera parallelo dei monaci buddisti (vestiti con i loro coloratissimi abiti liturgici) e di un coro diretto da Guya Valmaggi. Mentre pregavano e cantavano i monaci gettavano fiori di loto perché la tradizione vuole che chi prende quei fiori è una persona amata dal Mistero.

La parole mistero e cuore sono centrali per capire questa singolare eredità. Giussani – ha detto Habukawa – ci ha insegnato che per fare esperienza del mistero è necessario aprire il cuore a tutto ciò che esiste nel mondo.

L’abate Lepori ha offerto ai presenti una densa meditazione che ha presso le mosse da una “calligrafia” che Habukawa gli ha donato. “Tutti quelli che vanno a trovare un grande maestro o una persona virtuosa hanno il cuore vuoto ma grazie all’incontro con lui tutti saranno salvati e torneranno sulla strada di casa con il cuore pieno di soddisfazione”

L’unica condizione per incontrare un grande maestro – ha quindi commentato Lepori - è avere un cuore vuoto, cioè un cuore pieno di desiderio di felicità, che anela ad una pienezza, che non si riempie da sé o con se stesso. Proseguendo nella meditazione, ha introdotto un’inedita lettura della parabola del figliol prodigo, visto come colui che, dopo una vita svuotata, riguadagna l’eredità del padre perché ha dato ascolto al proprio cuore. Ed ha anche aggiunto una interessante osservazione: “Se oggi l’uomo contemporaneo dilapida l’eredità paterna non lo fa solo per la ricerca di libertà, indipendenza o piacere, m perché l’eredità che si è preteso di trasmettere, anche culturale o religiosa, era una eredità senza paternità, che ha preteso di trasmettersi senza il padre che la dona”.

Il Mediterraneo e l'eredità di La Pira

L’altra eredità con cui il Meeting oggi ha fatto i conti è quella di Giorgio La Pira, il sindaco santo di Firenze. In particolare la sua visione del Mediterraneo, piccolo lago, dove sono emersi i pilastri della nostra civiltà: l’eredità religiosa, con Abramo e le tradizioni che da lui prendono vita; l’eredità del pensiero razionale dei greci e della filosofia araba, l’eredità del diritto romano. Gli stessi pilastri Gerusalemme, Atene e Roma – ha osservato il moderatore Andrea Simoncini – indicati alcuni anni fa da Benedetto XVI nel discorso al Bundestag. A parlare di Mediterraneo erano stati invitati Nassir Abdulaziz Al-Nasser, alto rappresentante dell’ONU per l’Alleanza delle Civiltà, Saifallah Lasram, sindaco di Tunisi, e Dario Nardella, sindaco di Firenze. Non casuale la presenza dei sindaci, perché l’altro aspetto dell’eredità lapiriana è il ruolo della città nella costruzione del dialogo per la pace, un ruolo che Nardella vuole continuare ad assolvere..

L'eredità dell'Europa

Ed infine l’altra eredità da riguadagnare, nel programma di lunedì del Meeting è stata l’Europa, - un’eredità che ormai da molti è piuttosto vista come una sciagura. Protagonisti dell’incontro l’ex presidente del Consiglio Enrico Letta e il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. Particolarmente interessante l’intervento di Letta che ha esordito dicendo di trovare consonanza tra il titolo scelto e la responsabilità che oggi ciascuno di noi ha: riguadagnare ciò che i padri dell’Europa ci hanno lasciato per farlo rivivere. Avvertendo che le ragioni che oggi possono di nuovo far innamorare dell’Europa non sono le stesse che ebbero i padri fondatori. Bisogna prendere atto che il mondo è cambiato, nello spazio di vita di una generazione nel mondo – per esempio - siamo passati da tre a dieci miliardi, e gli europei che erano un sesto della popolazione mondiale sono diventati un ventesimo. È una Europa che non ha un unico centro, Bruxelles, ma ha tanti capitali, un’Europa nella quale va valorizzato il protagonismo di ogni popolo. Dopo le elezioni tedesche di settembre ci sarà un rilancio del processo di integrazione europea e l’Italia dovrà essere presente perché "se noi non ci saremo, faranno senza di noi". L’ultima nota Letta l’ha dedicata alla sua recente esperienza di docente, osservando che la sfida dell’educazione può essere vinta se essa diventa trasmissione di un’esperienza.

I "sassolini" di Vittadini

In conclusione il moderatore Giorgio Vittadini ha voluto levarsi qualche sassolino dalle scarpe in risposta a chi critica il Meeting perché non avrebbe una posizione chiara sulle cose. L’identità non è uno schieramento - ha detto – chi si attarda su queste logiche rappresenta il vecchio che avanza. Ed ha poi precisano le cose che piacciono al Meeting: piacciono le istituzioni, specialmente quelle elette dal popolo; piace un’Europa della sussidiarietà, della valorizzazione delle comunità locali, ma senza i nazionalismi dell’Ottocento; piacciono uomini che ragionano sui problemi e non offrono soluzioni banali, che non riducono il mondo ad un confronto fra bianco e nero ma apprezzano un mondo a più colori; piacciono leader politici che facciano la fatica di trovare soluzioni reali in tempi lunghi e non si limitano a ridicolizzare quelle dei loro predecessori; piacciono le testimonianze di chi, grazie alla loro esperienza, è in grado di offrire un metodo.

Il Meeting e le amnesie di Formigoni

Anche il senatore ed ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, si è associato al coro dei critici dell'attuale gestione del Meeting di Rimini. Quando c'era lui, il Celeste, a dirigerlo, il Meeting aveva qualcosa da dire, non come adesso che invita chiunque a parlare, dove anche un presidente del Consiglio come Gentiloni può prendere la parola.

Preso dal sacro furore anti Meeting, Formigoni in una intervista si avventura anche in una ricostruzione storica tutta sballata. Sostiene che quando nel 1981 fu invitato il presidente Giovanni Spadolini (primo capo del govenro non democristiano) il Meeting non gli concesse il microfono.

Purtroppo per Formigoni nell'era digitale le amnesie e le bugie hanno le gambe molto corte. Basta infatti consultare il sito del Meeting per scoprire che non solo a Spadolini fu concessa la parola ma che fece anche un discorso lungo una quindicina di cartelle dattiloscritte. E al termine del discorso Formigoni lo ringraziò con parole ossequiose e con qualche interlocuzione sul tema del dialogo fra laici e cattolici. Cosa c'era di diverso rispetto ad oggi? Solo le amnesie di Formigoni.

A beneficio della memoria di Formigoni ecco il link: https://www.meetingrimini.org/detail.asp?c=1&p=6&id=325&key=3&pfix=